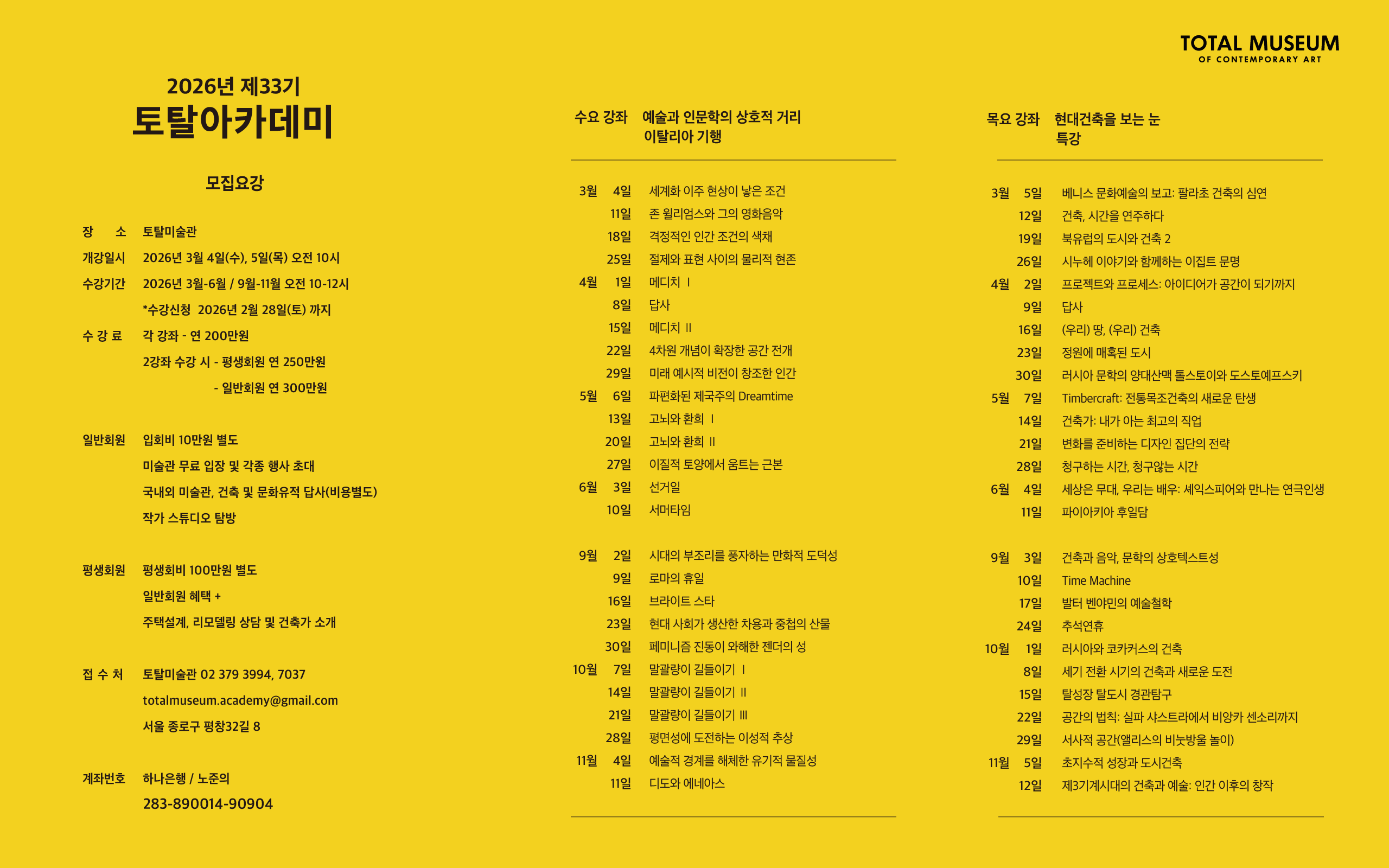

토탈미술관 AI 아트 해커톤 II : Breathing with the Chaos

토탈미술관의 두번째 AI 아트 해커톤

《Breathing with the Chaos》 전시 데이터를 기반으로 한 AI 아트 해커톤

토탈미술관은 2026년 1월, 아야코 록카쿠 개인전 《Breathing with the Chaos》의 전시 데이터를 기반으로 AI × Art 해커톤을 개최합니다. 이번 행사는 2025년 12월, 1회차에서 제시한 “전시는 끝났지만 데이터는 살아있다”라는 슬로건을 지속하기 위해, 전시를 구성하는 이미지·텍스트·공간·감각의 기록을 창작의 재료로 삼고, 프롬프트와 메타-프롬프트를 통해 전시를 다시 읽고 재구성하는 실험을 이어갑니다. 이번 해커톤의 멘토로 참여하는 최승준 작가는 ‘결과를 만드는 프롬프팅’이 아니라, ‘원리를 생각하는 프롬프팅’, 즉 생성 이전의 구조와 규칙을 설계하는 사고에 무게중심을 두고 참가자들을 가이딩할 예정입니다.

서울에서 진행되는 이번 해커톤은 1월 24일(토) 토탈미술관, 1월 25일(일) 연희동의 AAD Space에서 이틀간(10:00–17:00) 운영됩니다. 1일차 오전에는 1회차 결과 공유회를 통해 지난 해커톤의 방법론과 성과를 되짚고, 오후부터 해커톤 세션을 본격적으로 시작합니다. 해커톤의 출발점에서 참가자들은 전시를 직접 관람하며 ‘혼돈 속의 호흡’이라는 전시의 핵심 감각을 각자의 언어로 포착합니다. 그리고 전시 데이터를 단순히 생성에 투입하는 방식이 아니라, 리듬·제스처·색채 등의 감각을 규칙으로 번역해 생성 실험을 설계하고, 그 설계를 다시 공유·검증하는 과정에 집중합니다.

토탈미술관은 글로벌 협력 프로젝트 BPAW, 온·오프라인을 연계한 디지털 플랫폼 TMCA Complex 등 다양한 형식 실험을 통해 예술 경험의 확장을 모색해 왔습니다. 2회차 해커톤은 이러한 실험을 ‘전시 데이터셋’과 ‘생성적 큐레이션’의 관점에서 한 단계 나아가보는 자리입니다. 예술가·기획자·디자이너·프로그래머·학생 등 서로 다른 배경의 참가자들이 멘토 최승준과 함께, AI 시대에 전시가 어떻게 다시 만들어지고 공유될 수 있는지, 그리고 그 과정이 어떤 새로운 창작 모델과 관람 경험을 열어젖힐 수 있는지를 탐구하게 될 것입니다.

일시

2026. 01. 24(토) – 25(일) 10:00–17:00

장소

1/24(토): 토탈미술관 (서울특별시 종로구 평창32길 8)

1/25(일): 연희동 AAD Space (서울시 서대문구 홍연길 63-4 2층)

멘토

최승준, 허대찬 (미디어 아트 및 AI 아트 연구자)

참가인원

10인(팀)

참가대상

문화예술분야에 관심이 있는 분, 또는 관련영역에 대한 창작/연구/기획/디자인/개발 등 활동자

(일반인, 학생 모두 가능)

* AI/코딩 경험이 없어도 아이디어만 있다면 아티스트로 지원 가능

필요사항

개인노트북 지참

혜택

우수작의 경우 후속 전시 기회 제공(작품 수·형태·일정은 파트너와 협의 후 공지)

주최/주관

토탈미술관

공동기획

토탈미술관/앨리스온

협력

AAD, Ai Culture Lab, OKNP, GALLERY TARGET

* 프로그램에서의 ‘해킹’은 공개 데이터셋의 창의적 해체·재조합(creative hacking)을 의미합니다.

* 사용 데이터: 저작권·초상권·개인정보 정식 허가 및 비식별 처리

* 결과물 라이선스: 참가자·기관 공동 정책(예: CC BY-NC 또는 별도 약관) 사전 공지

세부 진행 일정

DAY 1 | 1/24(토), 토탈미술관

10:00-10:20 오리엔테이션_윤현민 큐레이터

10:20-11:00 1회차 AI 해커톤 성과 공유회: 사례 공유 및 방법론 소개_윤현민 큐레이터

11:00-12:00 전시 관람 및 각자의 감각 로그 채집

12:00-13:00 점심 식사 및 휴식

13:00-13:30 공유팀 구성 및 역할 분배(3~5인)_허대찬 멘토

13:30-14:30 세션 A: 프롬프트(생각 도구) 설계_최승준 멘토

14:30-16:00 세션 B: 심화 독해(with AI) → 관점(Lens) 1차 도출_최승준 멘토

16:00-17:00 데일리 랩업(익일 목표 및 개인 과제 안내)_허대찬 멘토

* 행사 외 시간(저녁): 각자 자유 작업(숙박 없음, 귀가 후 익일 재집결)

DAY 2 | 1/25(일), 연희동 AAD Space

10:00-10:20 브리핑: 산출물 체크/제작 목표 확정_허대찬 멘토

10:20-12:00 딥워크 1: 메타-프롬프트 설계/실행_최승준 멘토

12:00-13:00 점심 식사 및 휴식

13:00-15:00 딥워크 2: 생성 실험 반복 및 정리_최승준 멘토

15:00-15:30 중간공유_허대찬 멘토

15:30-16:30 딥워크 3: 생성 실험 정리 및 마무리_최승준 멘토

16:30–17:00 내부 발표: 팀/개인 단위, 과정 및 규칙 중심 공유